ヒューマノイドロボットの進化の先とは?

ヒューマノイドとは、人の姿をしたロボットのこと。古くは鉄腕アトムなど、漫画やアニメの世界ではお馴染みの存在ですが、現実の世界においては、制御の難しさなどもあって、なかなか実用化が進んでいませんでした。手塚治虫氏が設定したアトムの誕生日は2003年4月7日。現実の世界ではアトムは生まれないまま、すでに10年以上が経過しています。

しかし近年、様々な周辺技術――たとえば人工知能(AI)、画像認識や音声認識などのソフトウェア、CPU、各種センサーやアクチュエータなどのハードウェア――の目覚ましい進化により、状況は大きく変わりつつあります。世界的なロボットブームと言われる中で、ソフトバンクの「Pepper」や、デアゴスティーニの「ロビ」など、いくつかのヒット商品も登場しました。

今後、ヒューマノイドはどのように進化するのでしょう。アトムのようにパワフルで、人間の役に立ってくれるようなヒューマノイドが実現する可能性はあるのでしょうか。川崎重工の新型ヒューマノイド開発の2人のキーパーソンに話を伺いました。

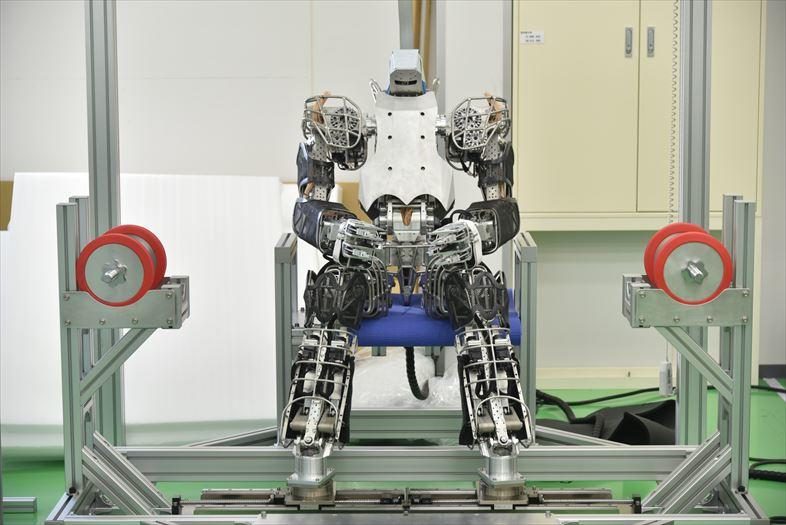

壊れない等身大ヒューマノイドへの挑戦

まずは、東京大学・情報システム工学研究室(JSK)の稲葉雅幸教授。日本のロボット研究の第一人者である稲葉教授は、新型ヒューマノイドのソフトウェア開発を担当しています。

――ヒューマノイド研究はどのように始まったのでしょうか。

稲葉:私は最初、ロボットアームの研究をしていましたが、ある日、新幹線が変形して人型になるロボットのオモチャを子どもに買ってあげました。そのとき、オモチャで夢中になって遊んでいる子ども達が成長して大学に入る頃に、ヒューマノイドが現実に存在してないのでは、ロボット研究に興味を持ってくれないのではと思ったんです。学生が新しいことをやれるように、大学の研究も変えていく必要があると。

2年くらい悩んでいましたが、そこで出会ったのがラジコンカー用の市販パーツです。サーボーモーターを20個30個と組み合わせるだけで、簡単に小型のヒューマノイドを作ることができると分かりました。小さいのでコンピュータは搭載できませんが、それは無線で制御すればいい。完成したのは、1990年代前半のことです。

――すごく小さなロボットから始めたのですね。

稲葉:小さいことにはメリットもあります。なんといっても、倒れても壊れない。2本足だと、どうしても転びやすくなります。倒れないようにする研究も重要ですが、もし倒れたとしても、起き上がれるようにしておけば問題ありません。小さいロボットだと壊れないのが当たり前だったので、そういった実験も気軽にできました。

しかし、私の最終目標は、人間よりも大きなヒューマノイドを作ることです。今はまだ等身大ですが、将来的には、災害現場に行って瓦礫を持ち上げられる、重機のような大型ヒューマノイドを作りたいと考えています。ヒューマノイドであれば、従来の重機では難しかった狭い場所にも入り込むことができるでしょう。

ところが、ロボットが大きくなるにつれ、問題が出てきました。2015年、米国で開催された競技会「DARPA Robotics Challenge(DRC)」には多くのヒューマノイドが出場していましたが、転倒するとみんなどこか壊れてしまい、競技の続行ができませんでした。大きなロボットは壊れやすいのです。

実験のたびに壊れるようでは研究にならないため、現在は天井から紐を付けて転ばないようにしていますが、非常に制約が大きい。研究者にとっては、転んでも壊れないロボットが欲しいというのが切実な願いです。どうしたものかとずっと考えていましたが、ちょうど良いタイミングで川崎重工からの協力を得ることができました。

――川崎重工にはどのようなことを期待していますか?

稲葉:メーカーの高い技術力を活かして、壊れない等身大ヒューマノイドを実現して欲しいです。この10年は、おそるおそるヒューマノイドの実験をしてきましたが、壊れないハードウェアが実現すれば、最初に小さなロボットでやっていたように、もっといろんな実験が自由にできるようになります。

そしてヒューマノイドを「製品」として世の中に展開していくのは、メーカーにしかできないことです。ロボットはパソコンと同じように、プログラムを変えることで様々なことができる。しっかりしたハードウェアを用意して、たくさんの研究者に使ってもらえるようにすることが重要だと思っています。

ロボットの可能性を拡げていく使命

川崎重工で新型ヒューマノイドの開発を推進しているのは、橋本康彦ロボットビジネスセンター長。アカデミアと産業、目指すところは同じでも距離があったとのこと。そんな中、ロボットの可能性を広げるためにも、お互いの得意分野を活かして社会に役立てたい、という想いが一致したことが共同開発をスタートするきっかけだったそう。

――なぜ川崎重工がヒューマノイドを?

我々が作っている産業用ロボットには、ぶつかっても壊れにくいロバスト性があります。稲葉先生に実験のたびに壊れてしまい困っているという話を聞いたとき、我々産業界のノウハウがアカデミアの研究の役に立てるのではないかと思いました。

川崎重工のロボット事業は来年でちょうど50年。今までやってきた産業用ロボットはもちろんこれからも継続していきますが、世界にロボットを広げてきた第一人者として、ロボットの可能性をさらに拡大していくことこそ、社会的な使命であると考えています。特に災害対応での活用には注目しています。

川崎重工は産業用ロボットで実績があるメーカーです。産業用ロボットと同じように、ヒューマノイドも保証付きの製品として提供します。我々には、電話1本で修理に駆け付けるサポート部門もあるので、安心して使ってもらえるでしょう。

我々が作る産業用ロボットは、365日・24時間動かすことが前提。ヒューマノイドも、最後はそこまでタフなものにしたい。最初は難しいかもしれませんが、産業用ロボットのメーカーがやっているというのは、1つのメッセージになります。

マラソンを完走した経験がないと、マラソンについて語っても迫力がありませんね。今回のヒューマノイド開発は我々にとっても厳しい道のりになりますが、走り抜くためにやるべきことを知り尽くしている我々がやるべきことだと思っています。

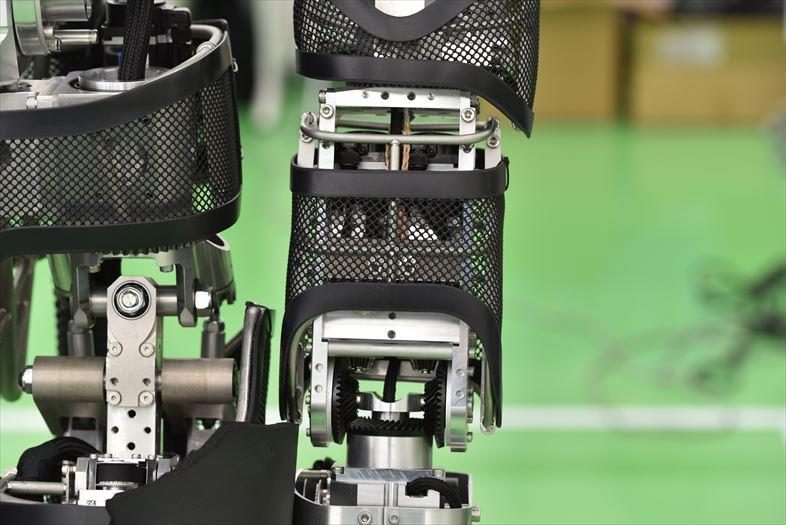

――ロバスト性はどうやって実現したのでしょうか。

基本的には、産業用ロボットと同じことをやっています。部品1つ1つの信頼性であったり、強度設計であったり、衝撃を受けたときの力の逃がし方であったり、安全率の取り方であったり。新型ヒューマノイドには、そうした様々なノウハウが活用されています。

産業用ロボットでは、過酷な衝突テストを行って、実際に壊れるまで試しています。どういったシーンで壊れるかが分かれば、今後の改善に繋げることができる。大学による開発では、予算的にもこういうテストは難しいでしょう。

ただ、人間も転んでたまに骨折することがあるように、ヒューマノイドでも破損を100%防ぐことは難しい。でも、万が一壊れたとしても、簡単に修理できるよう、大きな命取りにならない設計をしています。

また、今は電動のアクチュエータを採用していますが、将来的には油圧を使うことを検討しています。油圧になれば、さらに壊れにくくなります。

――ヒューマノイドであることの利点はなんですか?

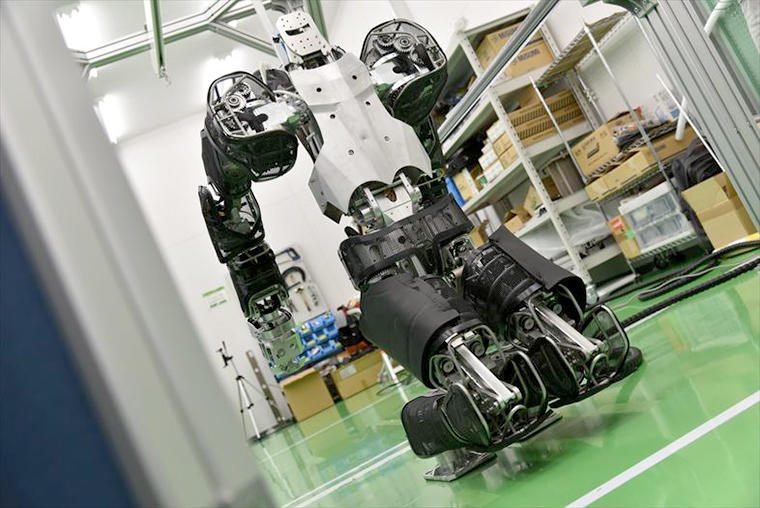

現実世界は、人間に合わせて様々なものが作られています。車輪型ロボットだと階段の移動は難しいですが、2足歩行のヒューマノイドならうまくできます。道具も人間用のものが改造なしで使えるでしょう。将来的に、ヒューマノイドは人間が行ける場所ならどこにでも行けて、人間がやれる作業なら何でもできる、そうなるはずです。

その上で、ヒューマノイドには、人間以上のタフさがあります。放射線環境だったり、高温環境だったり、人間には危険すぎる過酷な環境でも、ロボットなら派遣できる。また等身大であることで、人間用に作られている耐火服を着て、災害現場に行くことなども考えられます。これは等身大ヒューマノイドならではの利点です。

家庭で使える信頼できるロボットを

――将来、ロボットで社会はどう変わると考えていますか。

我々は、高齢化社会を支えるのがロボットの大きなミッションと考えています。これから労働人口が毎年どんどん減っていって、このままでは労働者世代が高齢者を支えきれなくなってしまう。この不足する労働力を補うためのロボットが必要です。介護を支援するロボットなどは、すでに大きなニーズがあります。

将来、ロボットが家庭に入っていくためには、人間と同じような柔らかさやしなやかさが必要になるでしょう。固くて大きなロボットが隣にいたら、怖いですよね。今は工場の産業用ロボットも人間と協調するタイプが増えていますが、それでもまだゴツい。もっと人間というものを学んで、進化しなければなりません。

我々は産業用ロボットのメーカーですが、いずれは皆さんが家庭で使うロボットを作りたいと考えています。家庭用ロボットが普及するためには、信頼性、ロバスト性、コストが重要で、これは産業用ロボット界のノウハウが活きるところ。必ずそういう時代が「来る」と思っているし、我々が「来させてみせる」と意気込んでいます。

ロボットの進化が新たな未来に繋がる

川崎重工の新型ヒューマノイドは、オープンなプラットフォームとして提供されます。多くの研究者がこれをベースに、様々な取り組みを推進していくことで、ヒューマノイドの研究開発はこれまで以上に加速するでしょう。今後、この新しい産学連携からどのような成果が生まれ、社会にどう貢献していくことになるのか、ぜひ注目してください。